| | 主辦單位 郵政博物館

漫步郵趣-動漫郵票特展

活動場次資訊:

演出單位: (中華民國)郵政博物館

推廣網址: 點我前往

動畫與漫畫以連續畫格簡單又生動的方式,敘說各種類型故事,深受大、小朋友們喜愛。為向年輕族群推廣郵票之美,本館特規劃「漫步郵趣-動漫郵票特展」,期透過童趣可愛的小小方寸,讓孩童及青年學子漫遊欣賞,亦讓熟齡朋友重溫美好的童年回憶。

| | 主辦單位 郵政博物館

動畫與漫畫以連續畫格簡單又生動的方式,敘說各種類型故事,深受大、小朋友們喜愛。為向年輕族群推廣郵票之美,本館特規劃「漫步郵趣-動漫郵票特展」,期透過童趣可愛的小小方寸,讓孩童及青年學子漫遊欣賞,亦讓熟齡朋友重溫美好的童年回憶。

| | 主辦單位 財團法人廣達文教基金會,苗栗縣政府

本次特展由國立自然科學博物館與自然科學博物館教育基金會規劃啟動,展覽以「蟲鳴」為主題,有「什麼是鳴蟲」、「蟲蟲大樂團」、「鳴蟲與人文」、「昆蟲的音樂饗宴」及「生態環境的小小尖兵」,從生物、文化、藝術三大面向切入,介紹超過100種昆蟲,讓孩子和大眾看見昆蟲如何以聲音溝通,並理解其在環境生態中的重要角色。

| | 主辦單位 南投縣政府文化局

南投縣政府文化局積極推動在地文化保存工作,結合南投縣文學資料館與王英信美術館,以在地檳榔文化為主題,由藝術家王雄國老師策劃「檳檳有禮-臺灣檳榔文化特展」。展覽旨在透過豐富的展出內容,呈現臺灣檳榔文化的歷史軌跡與多元文化意義,促進世代間的文化對話、在地文化保存與傳承。 「檳檳有禮-臺灣檳榔文化特展」是一場關於記憶、理解與重構的展覽,希望讓更多人認識檳榔在臺灣社會中多重角色的故事,並喚起在地居民的文化認同。展覽地點在王英信美術館園區內的「壹玖陸貳藝空間」。這座1962年建造的紅瓦厝,承載著南投在地文化的深厚歷史記憶。展覽規劃六大主題展區,包括「認識檳榔」、「檳榔與文學」、「檳榔與音樂」、「檳榔文獻及老照片記實」、「初代檳榔攤記憶」及「雙冬檳榔影像」,完整展現1930至1990年代的臺灣檳榔文化。

|

| | 主辦單位 國史館臺灣文獻館

一樓/館史室(採預約開放) 呈現本館各項重要業務興革之梗概以及組織與功能之遞嬗變異。展區分為:1.館史室總說明、2.組織沿革與辦公室搬遷新建、3.採集文獻、4.整理文獻、5.編纂文獻、6.推廣文獻、7.文獻人、8.文獻事、9.未來展望。 二樓/第二展示室-臺灣的民俗特色 呈現漢民族農村特色及原住民族刀耕火種景象,並以實物、情境營造臺灣先民墾殖樣貌。展區分為:1. 臺灣民俗源流、2. 農村曲、3.漁村即景、4. 高山青。 二樓/主題展區 依主題規劃展示,目前主題為「兒時記憶」,展出懷舊童玩及昔時器物等。 二樓/第三展示室-日常生活起居、聚落與建築、風水與格局(厭勝與辟邪) 重現臺灣早期常民生活起居場景,並展示建築與聚落模型、厭勝與辟邪文物,傳達傳統生活意境。展區分為:1. 神明廳(公媽廳)、2. 書房與帳房、3. 大廳(客廳或花廳)、4. 寢室、5. 廚房、6. 活化文物、7. 建築與聚落、8. 風水與格局。 二樓/第四展示室-臺灣民間工藝文化 展示臺灣傳統民間工藝器物,藉由各類器物之美,傳達臺灣民間工藝精湛技藝與意涵。展區分為「臺灣民間工藝與器物」及「臺灣原住民族工藝與器物」。 三樓/第五展示室-臺灣原住民祭典及臺灣民間信仰、祭儀、藝能、戲曲 融合情境、模型場景展示,營造廟埕、廟會廣場、陣頭的熱鬧氛圍,並介紹臺灣民間信仰諸神、藝能、戲曲音樂等多元風貌。展區分為:1.原住民祭典、2.醮祭、3.臺灣的廟、4.出巡陣頭、5.民間信仰諸神、6.祀神用具、7. 民間戲曲音樂。 三樓/第六展示室-生命的過程及民俗的過去、現在、未來 生之喜悅到死之慎終,提供各階段象徵性傳統文物,使參觀者對生、老、病、死各種生命禮俗的文化脈絡,有深刻的認識及感懷。展區分為:1.出生、2.結婚、3.疾病醫療、4.慎終追遠、5.祖德流芳、6.歲時節慶、7.從過去到未來。

|

2026當代藝術邀請展適逢第五屆隆重舉行,此次邀請展重磅邀請王錦成、吳連賞、段逸君、孫吳也、張吉雄等五位藝術名家進行聯展,展出作品創作形式包含書法、油畫、琉璃畫、多媒材等,善用新式媒材,深具當代藝術與文化創意,歡迎蒞臨欣賞。

| | 主辦單位 社團法人台灣石虎保育協會

〔困獸展區〕從「漠視與不理解」出發,看見每一隻石虎的故事與令人心疼的生存處境!南投到臺中再到苗栗的石虎故事,一次滿足! 〔困境展區〕從「愛與不忍」出發,透過插畫的溫柔訴說,由石虎、穿山甲、草鴞與研究人員的故事起始,邀您一起重新思考什麼才是屬於伴侶動物及野生動物的「適得其所」——為浪浪找到真正的歸屬,為野生動物留下可以自在安居的山林環境。

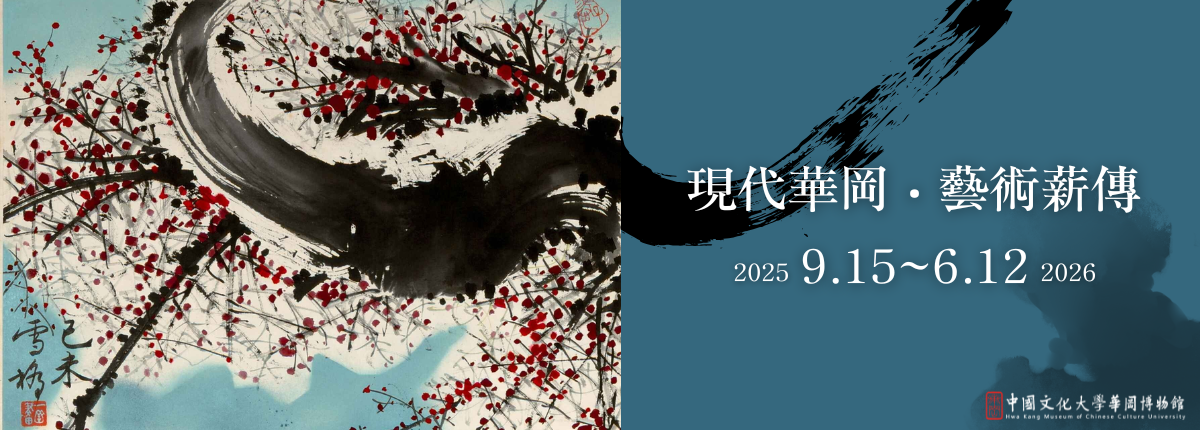

| | 主辦單位 中國文化大學華岡博物館

114學年度華岡博物館專題特展《現代華岡・藝術薪傳》將於9月15日起隆重登場。展覽匯聚本校藝術教育半世紀以來,在臺灣藝術發展脈絡中的深厚底蘊與蓬勃實力,見證藝術精神的傳承與創新。 展品涵蓋「渡海三家」張大千、溥心畬、黃君璧及其門生、本校歷任美術教師如:孫多慈、莫大元、陳丹誠、姜一涵、曾后希、呂佛庭、李梅樹、馬白水、金勤伯、吳學讓、史紫忱、郎靜山、李德、江兆申、歐豪年、鄭善禧、許坤成、周哲等多位教授,以及「華岡二十四景」校友佳作等九十餘件作品,橫跨中西繪畫、攝影等多元媒材,展現文化大學藝術教育的傳承力量與時代精神。

| | 主辦單位 高雄市立圖書館總館

MOVE ON然後呢 ? ───移動的世界,共感的日常 以「移動與跨越」為核心,探討移動後的人生、文化、歷史與情感軌跡。 「MOVE ON 然後呢?」主題點出了反思與追問,對於移動後內在及外在的轉變與後續,不論是文化上的跨越與融合、地理上的遷徙、身分的轉換、旅行與夢想的追尋,或情感與認同的流動,以「然後呢?」來引導我們多元思考,離開之後會走向哪裡?轉變之後我們變成了誰?移動的目的為何?這些經歷為自己或他人之間,帶來了理解與溝通,並開啟更多對話的可能性。 在全球化與科技發展的背景下,移動已是日常,世界變得更為動態與互聯,人們透過理解及分享,從而建立更深的情感連結與共享經歷。 以「火車、鐵道、車站、車廂、月台」等意象,象徵著旅途的載體,將站別作為其比喻及縮影,主軸核心劃分為三大主題區塊。 🚆 起點站:返鄉與出走 地方創生、工作求學、家族記憶與認同 生命軌道上的交會點,是出走的起點,也是歸來的終章,南北漂或返鄉創業的青年、地方工作者、為夢想出走的學子、回望家族記憶的書寫者。是關於追尋幸福、認同與土地的共鳴,也是重新定義自我與地方的勇氣之旅。 🚆 列車上:日常移動的風景 鐵道文學與食旅文化 窗外映照著文化、記憶與時間流動的景色,列車裡承載著豐富的情懷、期待與生活中的美好片段。夢想、興趣、美食與生活,在日常與期待之間綻放;鐵道、旅行與流動中的微光片段,組成了新的生活節奏。 🚆 轉乘站:跨國與異地的生存現場 國界與身分、勞動與尊嚴、流亡與庇護 當移動跨越國界,不論意志為主動或被迫,相對也面臨制度、身分與多元文化融合的挑戰。遷徙、移工、難民與流亡者,交會於轉乘大廳,越過語言、文化與邊界,在他國尋求生存與尊嚴。這一站是他鄉者的日常-既陌生又必須熟悉的生活現場。 🚆 展出書單:https://reurl.cc/7b3qRk 🚆 展出時間:2025/11/04起 🚆 展出地點:高市圖總館三樓天井書展區、主題展桌2號桌

| | 主辦單位 宜蘭人故事館,法務部矯正署宜蘭監獄

宜蘭人故事館常年舉辦各項藝術展覽及親子活動,已成為宜蘭在地民眾及外縣市遊客參訪的藝文景點。 此次與法務部矯正署宜蘭監獄共同策展的「與家的距離~盼歸創作聯展」,更是彰顯出宜蘭人故事館除了藝術文化的推廣外,也肩負社會教育的意義,讓收容人的藝術創作能被市民大眾看見。 此次法務部矯正署宜蘭監獄為展現年度技訓成果,與宜蘭人故事館共同策劃「與家的距離~盼歸創作聯展」,全部作品皆由收容人創作,除無敵鐵金剛外,更有海底世界的精緻微型燈籠、國寶大師傳授的春仔花、創意紙黏土作品。

| | 主辦單位 新北市政府原住民族行政局

本次特展以「編織」為核心意象,並以「復返」為名,思考當代族人如何透過物件所蘊藏的知識進行文化實踐,而泰博館又如何在其中扮演好橋樑角色,呈現泰博館深耕在地、秉持博物館四大功能「典藏、研究、展示和教育」所推動的各項成果。 展覽中更首度播放七位建館重要推手、在地編織協會成員與館內工作者親口分享紀錄影片,希望持續啟發更多對文化傳承與創新的可能性。

| | 主辦單位 桃園十一份美術館

歲月是柴火,我們自燃不滅! 不僅是展覽,更是場自燃。 三個男人,三雙手,三種命運溫度。 木,是歲月在日常; 陶,是土地在成器; 燈,是歷練在照亮; 我們不用青春當燃料, 只以歲月當柴火, 燒出骨裡的手感與魂光。 在自己人生舞台上—— 點火、照亮、自嗨。 --- 🚗交通資訊🚌 🚗開車 北二高「龍潭交流道下」往石門水庫方向(平日約12分鐘,假日北二高大溪段會塞車) 🚌大眾運輸 桃園客運 https://www.tybus.com.tw/?page_id=150 📌桃園總站 → 往龍潭 公車,可搭乘 5044 、5056 「北水局」站下車步行3分鐘 📌中壢後火車站→ 可搭乘 5055 「北水局」站下車步行3分鐘

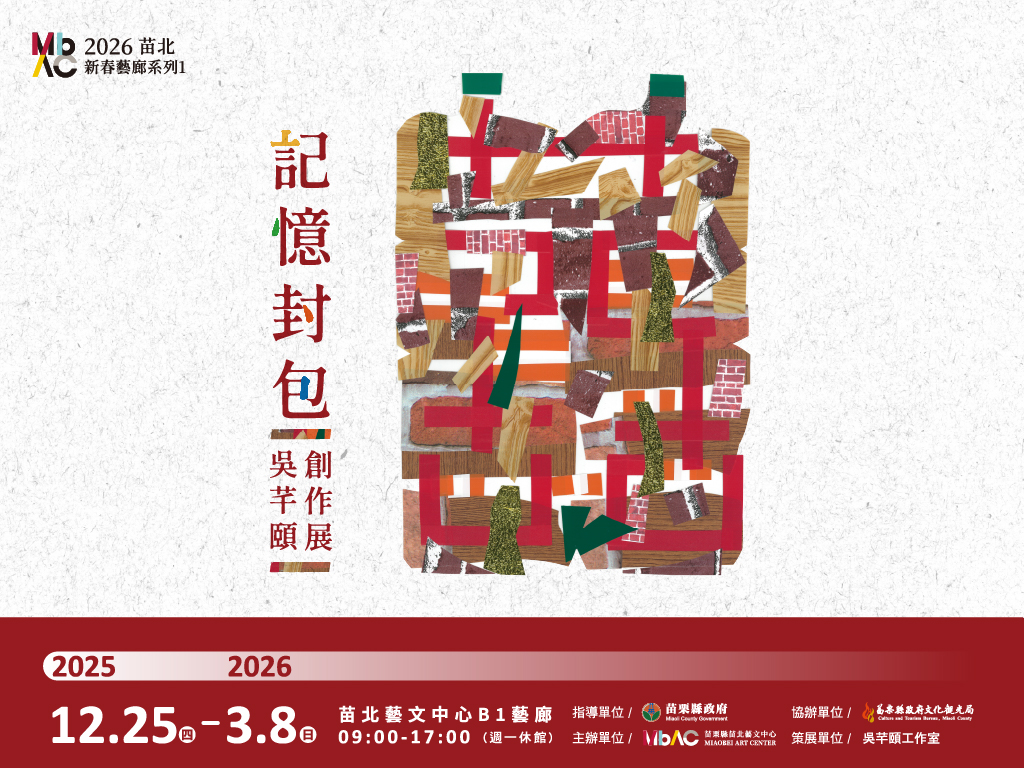

| | 主辦單位 苗栗縣苗北藝文中心

歲末迎新之際,苗北藝文中心特別邀請以紙膠帶為主要創作材料的藝術家吳芊頤,展出一系列充滿節慶氛圍的作品。本次特展延續藝術家近年創作的「窗花系列」脈絡,透過立體模型的形式,將拼貼符號、光影層次與空間結構轉化為可被環繞與穿越的造景作品。窗花作為記憶的介質,象徵人與時間、內與外之間的交流介面;傳統的窗花樣圖樣被數位化、透明化,嵌入壓克力與光源之中,形成浮動的光影記憶。作品同時結合新年盆景的象徵意涵,於模型內造景、舊年物件,表現「封包」概念——將回憶、祝福與生活片段暫存於空間之中。整體造景如一個可被光解讀的記憶容器,觀者在行進中感受歲月的流動與更新。此模型作為系列的空間原型,嘗試將平面的窗花語彙轉化為立體的時間場域,展現記憶的層疊、光的呼吸與人心在新年節點間的靜謐共鳴。

|

| | 主辦單位 郵政博物館

「馬的不思議-生肖郵票特展」展出國內、外馬年生肖及與「馬」主題相關之郵票。以生動有趣的情境主題區,介紹馬的生態知識、神話、文字及藝術中等各種馬的形象,並設有「馬兒快快跑」互動體驗,一起感受馬兒多元不思議的驚奇魅力吧!

| | 主辦單位 盧安藝術文化有限公司

本月內展迎來全新亮點—— 孫少英老師的作品以嶄新的大型橫幅表框首次亮相! 孫少英老師作品主要以水彩為主,從市場小巷的晨光,到鄉間田野的牛車, 孫老師以畫筆,溫柔記錄著這片土地的風景與人情。 每一筆色彩都藏著歲月的故事, 每一張畫作都是他對「台灣之美」最深的情書。 邀請你,一起走進畫中的時光, 感受那份從生活中流淌出來的平凡與溫度。

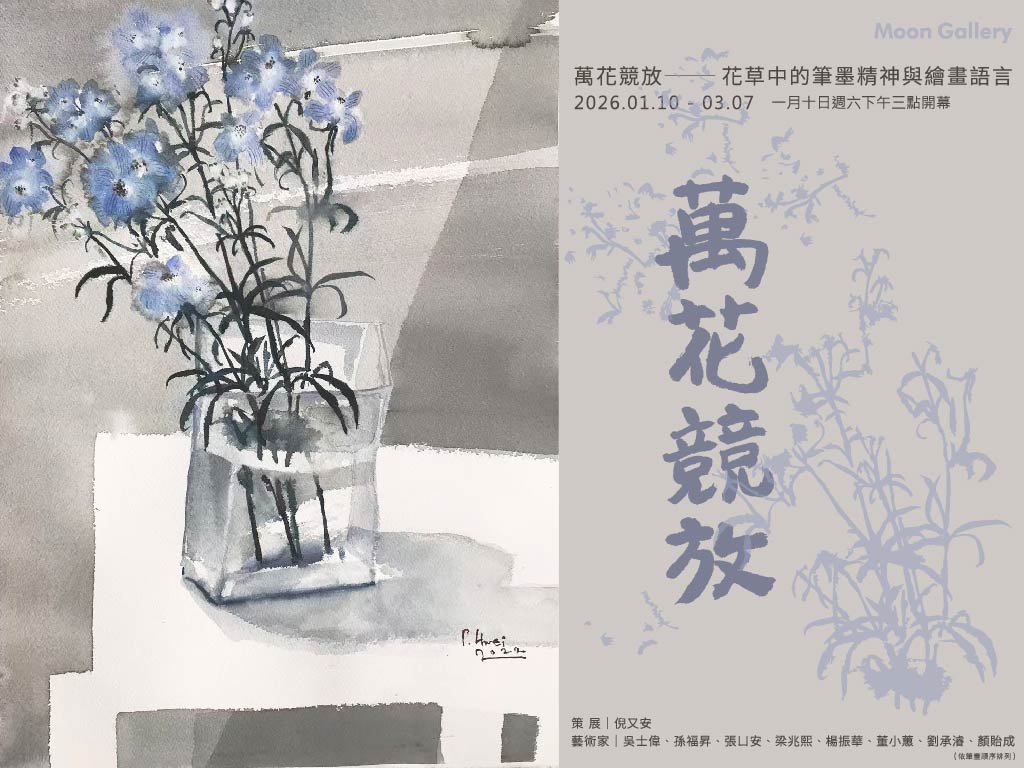

| | 主辦單位 月臨畫廊

月臨畫廊將於 2026 年 1 月 10 日下午 3 點 舉辦由藝術家 倪又安 策展的 「萬花競放—花草中的筆墨精神與繪畫語言」 展覽開幕茶會。本次聯展邀集藝術家——吳士偉、孫福昇、張ㄩ安、梁兆熙、楊振華、董小蕙、劉承濬、顏貽成(依筆畫順序排列)——共同呈現花草題材中多元的筆墨精神與繪畫語彙。 誠摯歡迎各界朋友蒞臨參觀,並協助分享宣傳!

| | 主辦單位 屏東縣政府

《七角頭系列特展(二)崙仔頂角——步步祈福運自轉》,首次完整呈現東港七角頭之一「崙仔頂角」從漁村聚落、環境遷移到鎮海宮信仰行動的歷史脈絡。 展覽入口以鎮海宮象徵「希望」的漁網藻井為開端,帶領觀眾走進最靠海角頭的生命故事,現場以拱門結構沉浸式重現「過蓮花七星橋」祭改儀式動線,讓觀眾體驗入龍喉、出虎口的身體感,並理解儀式背後的民俗意義。 此外,展覽集結鎮海宮多項珍貴文物,包括近六十年歷史的銅鐘、木雕王馬與馬伕、祭改使用的刑具爺器具、乩身龍裙袖兜,以及多組廟宇木雕,讓觀眾難得近距離欣賞。 從地方美學、祭改儀式與生活信仰等面向,看見崙仔頂角與鎮海宮在變動中展現的韌性,也在故事與展品之間,感受「步步祈福、運自轉」的在地精神。

| | 主辦單位 原住民族委員會原住民族文化發展中心

原住民族文化發展中心自成立以來,持續肩負保存、典藏與原住民族文化藝術的使命。為了讓這些典藏作品重新被看見與理解,特別策劃《#原典_臺灣原住民族當代藝術品典藏特展》。透過展覽的再現與詮釋,藏品得以走出庫房,進入人們的視野與心靈,成為連結歷史與當代、藝術與社會的橋樑。 . ✦展出 20位藝術家代表性作品 ✦ 秦榮輝|阿邁.熙嵐|峇岦嵐偲.旮札涅灆 伊誕.巴瓦瓦隆|雷斌|磊勒丹‧巴瓦瓦隆 馬郁芳|尼誕.達給伐歷|安聖惠 達鳯.旮赫地|林志明/伊命|武玉玲 雷恩|達比烏蘭.古勒勒|曾秉芳 宜德思‧盧信|林介文|伊祐.噶照 張梅娘|杜瓦克.都耀 . 他們以繪畫、雕塑、纖維與裝置等多元媒材,展現跨越世代的創作脈絡與文化思維。透過這些作品,我們看見「典藏」不只是保存的結果,更是一種文化在流動中不斷被重寫、被再現的過程。

| | 主辦單位 國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區

921地震是近年來對臺灣造成嚴重災害的地震之一,發生在民國88年9月21日,故稱為921地震,其震央位於集集鎮,因此又稱為集集地震。引起這場地震的主要原因是車籠埔斷層的再次錯動,因此為了瞭解斷層過往的錯動紀錄,地質學者開始進行相關研究。 槽溝是研究古地震紀錄最直接的方式,過去活動造成的地質現象都有可能在地層間保留下來,竹山槽溝因留存較完整的古地震紀錄而被保留下來。 斷層槽溝保存館是半圓球型的特殊建築,外觀如同小巨蛋,此特色來以於「天圓地方」的設計理念。主要功能在於維護科學研究的現場及展示珍貴的車籠埔斷層槽溝,進入保存館行走於館內設置的空橋,近距離的觀賞斷層剖面,可讓參觀民眾體會到大自然龐大的力量,並重新學習如何與大自然共處共存。 斷層槽溝保存館於112年9月1日至113年8月2日進行整修作業,並重建參觀平台,新平台提供更寬敞的參觀場域,讓觀眾可以更親近槽溝中的地質現象,藉由觀察斷層剖面真實呈顯地震所產生的地層破壞,了解台灣不可避免的地震宿命。 槽溝光雕影片 此影片是將學者的研究資料,以動畫的方式在現場呈現。透過影片展示,能更加瞭解車籠埔斷層過往錯動時,在竹山一帶造成的影響。

| | 主辦單位 金車文藝中心 臺北南京館

⚙ 藝術家介紹 嚴文㚬,在創作上始於對「人」的關注,從自我反思到對他者的觀看,那些在日常生活中引發短暫失神的片刻,被她視為最真實、卻也最容易被忽略的感官經驗。她以蒐集日常影像與網路素材為創作起點,透過拍照、截圖等方式擷取片段,將零散的記憶與視覺資訊反覆梳理、拼湊與轉譯,在不斷重構的過程中,逐步形塑出具有張力的圖像。 ⚙ 展覽介紹 「隱」指涉潛伏於外形與行為之下、難以直接捕捉的情緒與感知痕跡;「相」一詞則指向容貌、表象,也引用佛教語境中的「諸相無常」概念,象徵事物處於持續變動、非恆定的狀態。兩者相互交織,使形象不再被視為穩定的再現,而是在觀看與感知中不斷更動的存在。作品期盼傳遞出觀看者與被觀看者間的流動關係,兩者在相互窺看中保持開放,同時在自身生命經驗的投射下,使得「觀看」得以被多重延伸與解讀。 展覽專訪:https://www.kingcarart.org.tw/exhibitions-detail/243 ⚙ 展覽資訊 嚴文㚬 創作個展【隱相:拾起愣神的碎片】 Yen Wen-Chun Solo Exhibition: Subtle Portraits: Gathering Pieces Of Unintentional Moments 展期:2026.1.10 (六) – 2.13 (五) 開幕:2026.1.10 (六) 15:30 地點:金車文藝中心 臺北南京館(臺北市南京東路二段1號3F) 主辦單位:金車文教基金會/金車文藝中心KCCA

| | 主辦單位 臺中市大墩文化中心

拓方印集於民國八十二年成立,集合中部地區愛好舞刀弄石之同好,以研究篆刻藝術、弘揚篆刻文化為宗旨。為推廣篆刻風氣及金石文化不遺餘力,歷年來在臺北、臺中、彰化及高雄縣市辦過十數場展覽及篆刻講座與現場刻印活動,始有今日之風貌。

| | 主辦單位 小陽。日栽書屋

庄島步音出生於東京都,現居住於青森縣的畫家。 曾就讀於倫敦藝術大學(University of the Arts London),主修純藝術(Fine Art)。其創作深受民俗藝術影響,常以鮮豔的色彩與奔放舒展的筆觸,描繪身邊的動植物。除於國內外舉辦展覽外,也從事包裝藝術設計等工作,活躍於多元領域。

|

「視覺變奏」: 眼睛觀看、感知畫面多媒材創作,以不同風格、形式、色彩手法去呈現變化與可能性,具象與抽象、多樣形式交錯的視覺創作演出,風格多元、有探索性的展覽。皆以多元媒材與豐富風格詮釋個人視覺語彙與創作思維。 會員們創作橫跨油畫、水彩、水墨、攝影、雕塑、複合媒材等領域,展現高師大美術系深厚的藝術底蘊與創造力。